dinamopress osvaldo costantini

dinamopress osvaldo costantini

La

gestione dell’epidemia evidenzia elementi politici e culturali

soggiacenti alla nostra società, anche nelle sue fasi ordinarie di vita.

Riflessioni su un presente di isolamento e un futuro post-Covid 19

tutto da scrivere

Gestione della malattia e cultura politica

Nell’emergenza Covid-19 si può riscontrare una dinamica sociale che va oltre la questione biologica del “male”. La malattia non è solo una realtà organica, poiché la specie umana è caratterizzata dalla vita associata ed essa è ovviamente sottoposta a delle trasformazioni nel caso di malessere individuale e collettivo. La gestione della malattia non è solo una scelta tecnica perché non esiste una visione tecnica e neutrale del mondo nella vita associata. Come insegna l’antropologia medica, ogni gestione della malattia (in questo caso “di massa”) è anzitutto sociale e politica: ha un’ideologia implicita e delle conseguenze sul piano dei rapporti sociali. Ci sono quindi degli impliciti sociali e ideologici sottesi alle modalità di affrontare le crisi sanitarie. Uno degli elementi più interessanti della riflessione antropologica è l’idea che il giudizio di sanità e malattia non sia “oggettivo” e “naturale”, ma storico e culturale.Le domande “chi è sano?” e “chi è malato?” non sarebbero dunque dettate da una oggettività biologica, ma dall’ordine sociale che ne identifica la soglia. Di più, la stessa ricerca della causa (l’eziologia) è condizionata da una sovrapposizione tra ordine sociale (morale e politico) e ordine biologico. Sono un esempio in questo senso quelle interpretazioni del male che concepiscono la causa di un malessere individuale in una violazione dell’ordine morale: un tizio si è ammalato perché non ha rispettato la fedeltà coniugale e uno spirito si è arrabbiato. L’esempio classico potrebbe essere l’associazione tra onanismo e cecità, che ha pervaso il cattolicesimo fino a qualche tempo fa.

Non sono però solo gli “altri”, “irrazionali” e “antimoderni”, a operare queste categorizzazioni. La stessa medicina occidentale (la “biomedicina”) non è esente da una lettura politica e morale dell’ordine biologico: il dibattito scientifico sulla marijuana ne è un esempio lampante. Associata alle culture della contestazione, e prima alle minoranze nere statunitensi, essa viene ritenuta di volta in volta dannosa e pericolosa, mentre non lo è più di altre sostanze legali.

Le consegne che le scienze sociali ci lasciano per una lettura politica della situazione attuale relativa alla pandemia di Covid-19: la non oggettività della soglia tra salute e malattia e la sovrapposizione tra ordine sociale e ordine biologico. Da questo deriva che la malattia è un evento sociale «i cui trattamenti confermano o annullano, conservano o sovvertono le assunzioni e i rapporti sui quali si fonda l’ordine sociale», come affermava Zemplenì. Nel punto di incrocio tra le due consegne è possibile affermare che la malattia mette in questione gli stessi rapporti di potere che essa contribuisce a rendere visibili, mostrando in che modo l’ordine sociale si esprime nell’ordine corporeo (il punto è evidenziato da Didier Fassin, uno dei più importanti antropologi medici in circolazione).

Ordine sociale e ordine biologico nell’emergenza COVID-19

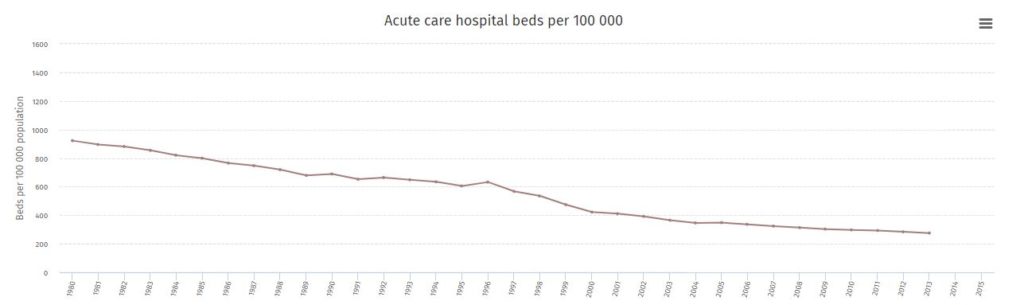

Nell’epidemia in atto, la questione delle ineguaglianze nell’accesso alla salute – che attiene alla sfera dei rapporti di potere – emerge in maniera evidente. La narrazione ufficiale riesce in questi giorni a occultare ciò che è abbastanza palese: l’emergenza in atto non ha a che vedere soltanto con un “evento naturale”, ma con una questione politica. In sé l’epidemia non è né grande né piccola, è enorme rispetto alla scarsità dei posti letto a disposizione, che non sono dati dalla natura o dalla mano divina, ma all’opposto frutto di processi politici. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) negli anni Ottanta in Italia posti letto in ospedale erano 9,2 per 1000 abitanti. Dopo decenni di tagli, oggi sono 2,5 ogni 1000. I posti letto nella famigerata “terapia intensiva” erano 15 mila, oggi circa la metà. Ne consegue che l’emergenza non è “naturale”, ma politica. Frutto di un depotenziamento della sanità pubblica in favore di quella privata. La battaglia politica, infatti, gira intorno alla capacità o meno di rendere evidente questo dato. È in questo senso che l’ordine sociale viene messo in questione dalla crisi: forse banalizzando si potrebbe sintetizzare che l’affermazione della naturalità della crisi sta dal lato della conferma dell’ordine sociale, mentre la messa in evidenza della “politicità” della crisi sta dal lato della sua messa in discussione.

Il secondo dato è legato al discorso sulle cause dell’epidemia sui media mainstream, soprattutto in TV, che rappresenta ancora un mezzo influente sulla formazione dell’opinione pubblica. Alla ricerca spasmodica del paziente zero, della situazione che ha diffuso il virus (la fiera, la partita di calcio), si è data poca importanza all’evidente differenza di diffusione tra la Lombardia e il resto del paese (con l’eccezione di Floris che ripeteva la domanda varie volte la settimana scorsa). Veniva in generale dato poco spazio a due dati che sarebbero quantomeno da prendere in considerazione: l’inquinamento (evidenziato da studi scientifici) e la rete di relazioni globali in cui l’economia di una ampia parte del nord è inserita. C’è stata una quasi totale elisione di questi due elementi nel discorso pubblico.

In terzo luogo, il divieto di alcune attività ricreative, come la passeggiata al parco, fa emergere l’ideologia produttivista dell’attuale ordine sociale: viene colpevolizzata l’attività non produttiva, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi sia molto meno rischiosa dei grandi assembramenti di lavoratori nelle fabbriche o nei siti di produzione. In questo senso può essere letta la prima decisione di tenere aperti bar e ristoranti fino alle 18, come se tutto quello che avviene fuori dal tempo della produzione e del lavoro sia automaticamente pericoloso. Se la soglia tra sanità e malattia è stabilita sulla base della realtà storica e dell’ordine sociale, in questo caso la coppia pericolosità/contagiabilità la rispecchia appieno: è pericolosa l’attività di svago, mentre l’operaio che produce no. Chiunque è in grado di capire che, dal punto di vista del contagio, è vero esattamente il contrario. Torna qui utile la riflessione che Franco Basaglia compie su questo tema: nella società capitalistica, afferma, la soglia tra sano e malato – in questo caso tra contagioso e non contagioso – è fissata sulla base del caposaldo di quella società: l’individuo produttore. Sei sano se il tuo corpo è capace di produrre per il sistema capitalistico, se no sei malato.

Da ultimo l’epidemia ha messo in luce l’intoccabilità del privato e del primato della “produttività”: la decisione del cosiddetto “lockdown” non ha coinvolto le fabbriche e la distribuzione legata al grande capitale. Prima dell’ultimo decreto Conte, Amazon ha continuato a vendere i suoi prodotti (pare ci sia stato un boom), i negozi di elettronica hanno continuano (e continuano) a essere aperti, le consegne a domicilio del cibo (grande novità del capitalismo delle piattaforme) pure.

Gli scioperi dei lavoratori sono sinora l’unica voce contraria a questo assetto e vedremo come essi saranno trattati nel regime di sospensione dei diritti che viviamo (abbiamo già visto qualcosa con le carceri e con la denuncia per assembramento agli operai di Carpi in sciopero). Al contrario, untori sono considerati i runner, mentre nessuno criminalizza gli appelli delle classi dirigenti lombarde legate a Confindustria che, ancora alla fine di febbraio, lanciava slogan tipo “Milano non si ferma”. Sul sito di “Qui Como” si pubblicizza un video fatto direttamente da Confindustria il 29 febbraio, “Como non si ferma”, contro la paura del coronavirus. Chissà come mai, oggi è rimasta la pagina ma il video non è più disponibile. Questi dati ci dicono in maniera abbastanza chiara che il dogma della produzione non può essere messo in discussione, con la conseguente assegnazione di un valore minore alla vita degli operai. Nella malattia, e nella sua gestione, si rendono evidenti le gerarchie sociali e le diverse attribuzioni di valore alla vita individuale, cioè gli aspetti legati all’ordine sociale. Di fronte all’invocazione di chiudere tutto ciò che non è necessario, si risponde con il realismo capitalista: che tutto non può chiudere perché crollerebbe l’economia. Come se non ci fosse vita al di fuori del capitalismo.

Crisi e ristrutturazione del capitale

Dal punto di vista del legame tra malattia e ordine sociale, è importante tuttavia portare il ragionamento in un punto più alto della riflessione rispetto a quello che si può notare a occhio nudo, senza le lenti delle scienze sociali o di una visione politica critica. Non solo, infatti, la gestione della malattia è operata mediante logiche e ideologie implicite, ma essa ha anche conseguenze politiche in una direzione o in un’altra, sempre per il principio che qualunque atto, nella vita associata, ha una conseguenza sociale.La situazione nella quale ci troviamo oggi è l’esempio paradigmatico della crisi come forma di governance, tipica della fase neoliberale del capitalismo. Ogni crisi comporta dei cambiamenti, più o meno grandi. Bisogna ragionare sulle conseguenze che questa fase di crisi comporta in due direzioni: sia in termini di politiche di controllo sia in termini di ristrutturazione della società capitalistica.

Si leggono in questi giorni articoli dal sottotesto un po’ ingenuo che marcano quanto sarà palese, dopo questa crisi, il fallimento del capitalismo neoliberista, con le sue privatizzazioni selvagge, inquinamento e devastazione dei territori. Pensare che chi comanda il mondo domani cambi atteggiamento perché capisce la natura barbarica del modello in atto pare però un’illusione. È il sogno del “cambiamento senza lotta”, ma in assenza di una immediata mobilitazione la crisi verrà pagata ancora una volta dalle fasce più deboli.

Intanto si può intravedere un nuovo assetto che si presenta: il tono allarmistico e apocalittico di questi giorni ha instaurato la paura nelle popolazioni accompagnandosi a un preciso disciplinamento dei corpi. Inquietante in questo senso è la scansione del tempo quotidiano, tipica dei regimi, con flashmob che ci invitano a uscire sui balconi alla stessa ora tutti i giorni, suonare canzoni di cui ormai esiste una scaletta (chi l’ha scritta?), talvolta l’inno, per la patria e tornare dentro. Altrettanto inquietante è l’attitudine poliziesca instaurata nelle persone, pronte a segnalare, fotografare, additare gli untori che osano “uscire di casa”. «Siamo indisciplinati, ci vuole l’esercito», «ci vuole il pugno duro» sono tutte esternazioni molto inquietanti in sé e, soprattutto, perché poi l’esercito e il pugno duro non lo si usa contro i potenti, ma contro i poveracci: vedi le continue denunce ai senzatetto e ai migranti, rei di “stare per strada” (su questo si legga il racconto recente di Pietro de Vivo) o, più in generale, il fatto che non si può passeggiare sul lungomare mentre si poteva continuare a produrre beni di lusso.

Ogni emergenza che abbiamo attraversato (11 settembre, migrazioni, attentati islamici in Europa) ha prodotto, oltre a paranoie, una forma di controllo e sorveglianza di cui è poi rimasto qualcosa a “crisi” passata (quando è stato possibile individuare la “fine” di una crisi): gli attentati in Europa del 2015 ci hanno lasciato i militari nelle stazioni della metro; aumento della sorveglianza elettronica; restrizione negli accessi ad alcune aree delle stazioni nell’impossibilità di sedersi senza consumare in una delle grandi catene presenti in ogni stazione; in generale una militarizzazione del territorio che aumenta la percezione della paura e favorisce forme di controllo sociale più stringente, dove anche la più piccola deviazione della norma è immediatamente sanzionata. La cosiddetta emergenza o “crisi dei rifugiati”, ci ha lasciato l’asse Minniti-Salvini che, oltre a sancire la respingibilità sostanziale delle persone verso la Libia, ha prodotto decreti sicurezza che aumentano la perseguibilità delle lotte sociali, con l’aumento delle pene sulla manifestazione non autorizzata, il blocco stradale ecc.

Che cosa sopravvivrà al coronavirus in termini securitari è difficile immaginarlo. Intanto sono stati sospesi i diritti fondamentali delle persone, con il preoccupante pieno consenso della popolazione. È stato fatto una volta – “per il nostro bene”– e può essere rifatto (vedi Mezzadra). Non vuol dire che non bisogna stare a casa per ostacolare il contagio (vedi Saitta). Il problema è il modo autoritario, e replicabile, con cui la crisi viene gestita (sul punto addirittura Avvenire solleva la possibile deriva securitaria): esisteva una alternativa all’erosione totale di autonomia e autodeterminazione dei soggetti del modello dello Stato autoritario e patriarcale. Vi è una intima connessione tra queste forme autoritarie e i meccanismi di accumulazione, poiché le pratiche securitarie sembrano tendere fortemente alla repressione del dissenso e a una privatizzazione dello spazio pubblico, costringendo qualsiasi forma di socialità nello spazio del consumo.

Alle possibili derive in termini di controllo si lega una ristrutturazione di alcuni aspetti del sistema economico. Le misure del decreto “Cura Italia” e la specifica selezione di quali aziende chiudere e quali lasciare aperte rende concreto il rischio che a uscire danneggiato dalla crisi siano soprattutto i più precari (giusta l’osservazione della Sindaca Raggi sulla perdita del lavoro in nero, altro che gaffe), i piccoli e piccolissimi lavoratori autonomi che difficilmente possono reggere tre o più settimane di chiusura unite alla scarsità delle attività delle settimane precedenti al lockdown.

Oltre quindi alla possibilità che permangano forme di lavoro e insegnamento a distanza, più convenienti e soprattutto meno aggregativi (l’aggregazione è il terrore di qualunque potere), vi è il pericolo che la crisi serva come forma particolare di quella che Marx chiamava “accumulazione originaria”, il processo di separazione della forza lavoro dal possesso dei mezzi di produzione che comporta la sua mercificazione. Processo che, secondo il filosofo tedesco la classe capitalista avrebbe ottenuto non per virtuosismo ma mediante la rapina, il saccheggio, la violenza, ma anche tramite gli atti di stato. Attualmente David Harvey, uno dei maggiori critici dell’assetto neoliberale, sostiene l’idea che il capitale non ricorra solo «al principio» all’accumulazione originaria ma che essa sia costantemente in atto, al punto da modificare la nozione in «accumulazione per espropriazione». Vale a dire mediante espropriazioni materiali: confisca delle terre, privatizzazioni selvagge, assassinii o incarcerazioni di leader antagonisti. Direi: anche le crisi, soprattutto nelle sue capacità, da un lato, di creare nemici sociali perseguibili, dall’altro di “produrre” diverse categorie di “cittadini” con diverso accesso a risorse, diritti e servizi. In questo senso il delirio securitario e l’accumulazione di capitale vanno di pari passo, la crisi dei rifugiati ne è un paradigma assoluto. La chiusura dei piccoli commercianti, delle attività artigianali, mette capo, a mio avviso, a una potenziale ristrutturazione della società: chi, danneggiato dalla crisi, non riaprirà (un ristorante chiuso un mese può reggere? Un bar? Una piccola attività, che so, di pasticceria?) lascerà probabilmente più spazio alle grandi catene. Così come, naturalmente, la crisi del consumo palesemente in atto comporta una svalutazione, soprattutto della forza lavoro (vedi David Harvey).

Facciamo un esempio: fallisce la piccola pizzetteria al taglio e apre una sede Alice o un altro franchising del genere. Chi aveva le competenze di panificazione e le esercitava autonomamente si proletarizza e va a offrire la propria competenza a una multinazionale o grande catena, come lavoratore salariato in una catena di comando gerarchizzata, che unisce allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo il fastidioso dominio dell’uomo sull’uomo. Fabbriche e industrie che non chiudono manifestano quindi non solo una visione dell’economia prioritaria sulla stessa salute, ma la possibile ennesima ristrutturazione economica a favore dell’accentramento di reddito in sempre meno mani: pochi padroni e molti schiavi. Pare, in questo, che il “Cura italia” sia ancora una volta un piccolo aiuto alla classe media (non ai più deboli, comunque) e un grande aiuto alle imprese medie e grandi, che usciranno dalla crisi con più potere. Harvey stesso, che, a dispetto della sua statura intellettuale, mostra di navigare piuttosto nel buio sulle conseguenze economiche di questa crisi, sottolinea anzitutto come, nella sua non unitarietà, la crisi favorisca per il momento quella che chiama la “netflix economy”.

Sta a noi essere capaci di usare la crisi come momento trasformativo, per rivendicare non solo il finanziamento a sanità e ricerca pubblica, ma per mettere in luce la totale follia del sistema economico in cui viviamo. Gli opinionisti che in tv parlano del fallimento del capitalismo sembrano la faccia purificata di un sistema lercio, oggi costretto alla finta autodenuncia. Finita l’emergenza creata dalle loro politiche, tutto tornerà come prima, anzi peggio, perché saremo chiamati ad altri decenni di sacrificio. Inventiamo adesso degli spazi di discussione, condivisione e conflitto. Perché domani sarà troppo tardi. Ben consapevoli che la militarizzazione dei territori e l’uso della tecnologia per il controllo saranno saranno un’arma in più contro ogni forma di mobilitazione.

Nessun commento:

Posta un commento