jacobinitalia.it Federica Cappelli

In Italia le misure di austerità e i conseguenti tagli alla spesa pubblica, in primis, quella sanitaria,

hanno avuto sicuramente un ruolo importante nel determinare una

mortalità così elevata sul territorio nazionale.

Meno chiare sono invece

le cause della forte differenziazione a livello regionale e a volte

addirittura provinciale, in termini sia di contagi che di decessi, che

vede alcune zone della nostra penisola sfortunatamente protagoniste ogni

giorno degli infelici annunci del bollettino della Protezione Civile,

mentre in altre gli incrementi giornalieri si possono contare sulle dita

di una mano.

Dall’arrivo dell’epidemia in Italia sono state fatte molte ipotesi per tentare di spiegare questo divario così ampio, dato che i primi casi positivi sarebbero stati registrati a Roma e a Milano negli stessi giorni.Tra le varie spiegazioni ipotizzate si annoverano il ritardo nell’applicazione delle misure di contenimento del virus, che ha favorito il sovraccarico delle strutture sanitarie nelle zone in cui si sono sviluppati i primi focolai; la malagestione dell’emergenza, in particolare nelle Rsa, che sono attualmente oggetto di varie inchieste; il tasso d’industrializzazione provinciale e, di conseguenza, la percentuale di aziende operanti nelle cosiddette «attività essenziali», che vede le province del nord Italia mediamente più industrializzate di quelle del centro-sud; i fattori climatici, in particolare legati ai differenziali nelle temperature e nei livelli di umidità, che secondo Guido Silvestri, professore di Patologia alla Emory University di Atlanta negli Stati uniti, spiegherebbero parte delle differenze tra nord e sud Italia; i livelli di inquinamento ambientale, significativamente più elevati nelle aree più industrializzate del Paese.

In riferimento a quest’ultimo punto, ben prima dello scoppio dell’epidemia, moltissimi contributi della letteratura medica avevano evidenziato come un’esposizione prolungata a fonti di inquinamento urbano potesse favorire l’insorgenza e l’aggravamento di malattie respiratorie e cardiovascolari. Sebbene la comunità scientifica non abbia ancora raggiunto un consenso sulla relazione tra morti da Covid-19 e inquinamento atmosferico, e siano necessari ancora molte indagini di tipo epidemiologico, sono sempre di più gli studi e le evidenze empiriche che si muovono in questa direzione. In particolare, sono tre gli inquinanti analizzati nei vari studi: particolato atmosferico di diametro di 2,5 micron (PM2.5), particolato atmosferico di diametro di 10 micron (PM10) e biossido di azoto (NO2).

Il particolato (più comunemente noto come «polveri sottili») è composto da una miscela di micro particelle liquide e gassose che contribuiscono alla maggior parte dell’inquinamento urbano, ed è generato sia da fonti naturali che legate ad attività umane. Le prime includono incendi, attività vulcaniche e l’aerosol marino, mentre le seconde sono date dalla combustione di biomasse, dai motori diesel, dagli inceneritori, dalle particelle rilasciate dal consumo delle pasticche dei freni e dei pneumatici e dal fumo di tabacco. Gli effetti sulla salute variano a seconda della dimensione di tali particelle: il particolato di diametro inferiore o uguale a 10 micron riesce a depositarsi in profondità nei polmoni, mentre quelle di diametro inferiore o uguale a 2,5 micron riescono a superare la barriera polmonare depositandosi non solo nei polmoni ma anche nel sangue, aumentando fortemente l’incidenza di malattie respiratorie e cardio-vascolari e di cancro ai polmoni. Secondo l’Oms, solo nell’Unione europea l’esposizione a PM2.5 provoca 428.000 morti ogni anno e il 96% della popolazione è considerata a forte rischio sanitario a causa di questo inquinante.

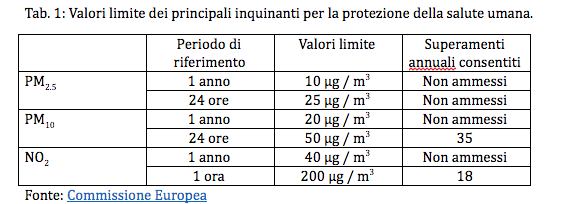

Il biossido di azoto è un gas serra capace di assorbire la radiazione solare e responsabile del cambiamento climatico e dell’allargamento del buco dell’ozono, se la sua concentrazione diviene eccessiva. Come riportato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le emissioni di biossido di azoto a livello globale sono dovute sia a fonti di tipo naturale (es. batteri, attività vulcaniche e fulmini) che legate ad attività umane (es. utilizzo di combustibili fossili, traffico veicolare, impianti di riscaldamento, processi industriali, utilizzo di elettrodomestici a gas, fumo di tabacco). Gli effetti sulla salute sono ben documentati a livello epidemiologico e includono alterazioni delle funzionalità respiratorie nei bambini e nei soggetti asmatici e la ridotta crescita della funzione polmonare. La Tab. 1 riporta i valori limite delle emissioni dei tre principali inquinanti urbani per la protezione della salute umana, entrati in vigore nel 2010 in seguito a una direttiva della Commissione Europea. Tuttavia, come evidenziato nelle linee guida dell’Oms, non esiste un valore soglia di esposizione al particolato che possa essere considerato sicuro per la salute umana.

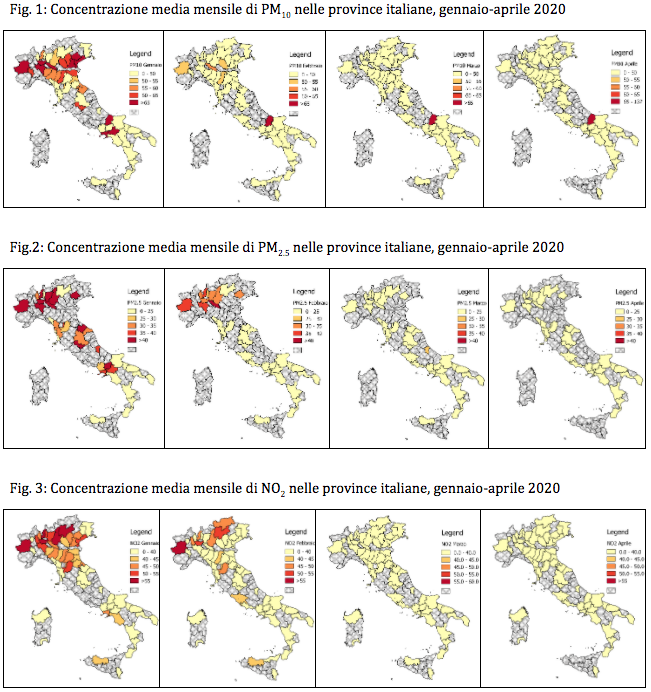

Come possiamo osservare, le mappe dei tre inquinanti dipingono un quadro molto simile: una concentrazione molto forte nei mesi precedenti il lockdown nel nord Italia, con qualche hotspot anche nel centro-sud per quanto riguarda le polveri sottili, e una diminuzione drastica nei mesi di marzo e aprile, dove nessun inquinante supera la concentrazione massima consentita per legge, a eccezione del PM10 nella provincia di Campobasso.

Diversi studi in questi giorni, focalizzati su diverse zone geografiche, hanno evidenziato il nesso che c’è tra l’esposizione prolungata a tali inquinanti e i livelli elevati di mortalità e di diffusione del Covid-19. In una ricerca nata da una collaborazione tra l’Università Tor Vergata di Roma, l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Oxford, gli autori indagano il ruolo che hanno avuto i livelli storici della concentrazione di particolato nell’aria, la temperatura, le misure di lockdown e i livelli di attività delle piccole imprese prima dello scoppio della pandemia sulla distribuzione geografica del virus in Italia, sia in termini di decessi che di contagi. La loro analisi evidenzia che le misure di lockdown sono state effettivamente efficaci nel limitare i contagi ma non i decessi, sui quali normalmente gli effetti delle politiche messe in atto sono visibili con un certo ritardo temporale. Dai loro risultati emerge che la qualità dell’aria, rappresentata dalla concentrazione di PM10 e PM2.5, contribuisce in maniera significativa ad aumentare sia il numero di contagi che di decessi da Covid-19. Anche i livelli di attività delle piccole imprese sono correlati positivamente con la diffusione del virus e con gli elevati livelli di mortalità, poiché richiedono il più delle volte maggiori interazioni con i clienti, ed essendo più difficilmente attivabili sistemi di smart-working, oppongono maggiore resistenza alle misure di lockdown. Le temperature, invece, non sembrano avere un ruolo rilevante, sebbene in questa fase siano poco rappresentative, viste le differenze minime tra il nord e il sud del paese nel periodo precedente allo scoppio della pandemia.

Questi risultati sul ruolo del particolato sulla diffusione disomogenea del virus nella penisola italiana trovano riscontro anche nel lavoro condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Catania e in un position paper prodotto congiuntamente dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, dall’Università di Bari e dall’Università di Bologna.

I primi hanno costruito un indice di rischio globale composto da tre principali componenti: Hazard, rappresentata dall’elevata mobilità, densità abitativa e di assistenza sanitaria; Exposure, rappresentata dalla numerosità della popolazione; Vulnerability, rappresentata dai livelli elevati di inquinamento atmosferico, dalle basse temperature invernali e dalla vasta presenza di anziani. Gli autori stilano poi una classifica delle regioni italiane sulla base di questo indice, dalla quale emerge che le regioni del nord (in primis, la Lombardia) sono sensibilmente più a rischio rispetto a quelle del centro-sud.

Gli autori del position paper, dopo aver analizzato la curva dell’espansione del virus e la relazione tra il numero di giorni in cui la concentrazione di PM10 supera i limiti di legge e il numero di casi positivi di Covid-19, hanno invece ipotizzato che il particolato possa agire sia in modo diretto come carrier (veicolante) che avere effetti indiretti di boost (impulso) nella propagazione del virus. Con il termine carrier si fa riferimento al fatto che le particelle di PM10 siano in grado di trasportare le goccioline respiratorie (le cosiddette droplets) contenenti il virus per distanze molto più lunghe. L’effetto di boost sarebbe invece dovuto alla suscettibilità delle vie respiratorie soggette a un’esposizione prolungata a concentrazioni elevate di PM10, che favorirebbero l’acuirsi della malattia.

Studi sulla relazione tra particolato e mortalità da Covid-19 giungono anche da oltreoceano, dove un gruppo di ricercatori della T.C. Chan School of Public Health dell’Università di Harvard ha analizzato la relazione tra l’esposizione a lungo termine a elevate concentrazioni di PM2.5 e il numero di decessi per Covid-19 registrati in tremila contee degli Stati uniti. Lo studio, ritenuto solido anche dall’Istituto Superiore di Sanità italiano, prende in considerazione anche molti altri fattori che potrebbero influenzare la maggiore mortalità da Covid-19, quali la numerosità e l’età della popolazione, il numero di posti letto disponibili, il numero di tamponi effettuati, le condizioni climatiche, la percentuale di fumatori e l’indice di massa corporea. Dai risultati dello studio emerge che, a parità di altre condizioni, l’aumento di un microgrammo per metro cubo di PM2.5 è associato, in media, a un aumento del tasso di mortalità del 15%.

Sebbene la maggior parte dei lavori su questa relazione abbia misurato la qualità dell’aria in termini di concentrazione di particolato, altri si sono focalizzati sul ruolo del biossido di azoto. In particolare, quello di Yaron Ogen è il primo studio finora a essere stato pubblicato, dopo aver superato la fase di peer-review. Nel suo studio, Ogen ha combinato i dati sulle concentrazioni di NO2 nell’aria con quelli sui flussi d’aria verticale: se infatti la circolazione verticale dell’aria viene ostruita dalla presenza di edifici molto alti o di catene montuose, di conseguenza anche gli inquinanti rimarranno intrappolati ad altitudini molto basse, favorendone l’inalazione da parte della popolazione. Ogen si concentra in particolare su quattro Stati europei: Italia, Francia, Spagna e Germania. Dal suo studio emergono due principali hotspot per la concentrazione di NO2, entrambi caratterizzati dalla presenza di montagne che impediscono lo scambio d’aria verticale: il primo, nel nord Italia, si trova lungo la valle del Po e si estende dalle pendici delle Alpi occidentali fino alle pianure costiere del mare Adriatico, includendo quindi la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l’Emilia-Romagna; il secondo hotspot, invece, abbraccia la Comunidad de Madrid, in Spagna. Analizzando la distribuzione geografica dei casi di Covid-19, Ogen osserva che il 78% dei decessi totali registrati nei paesi analizzati sono avvenuti in queste cinque regioni. Lo stesso risultato sembra emergere da un’analisi sulle sette regioni inglesi prese in esame da uno studio dell’Università di Cambridge, che ancora una volta osserva come il trend della concentrazione di NO2 vada di pari passo con quello dei decessi e dei casi positivi di Covid-19.

In definitiva, sebbene molti di questi studi siano ancora in una fase preliminare, la direzione che ne emerge sembra essere una soltanto. E poiché non ci sono più dubbi ormai sul fatto che l’inquinamento urbano sia originato dalle nostre attività, sarebbe opportuno un ripensamento radicale già a partire dalle prossime fasi di questa pandemia. Il punto di partenza è il riconoscimento della natura sistemica dell’attuale crisi sanitaria e, in particolare, del legame strettissimo tra questa crisi e quella ecologica: come evidenziato in un report del Wwf che ha fatto il giro del mondo nelle ultime settimane, il degrado ambientale provocato dalle attività umane è all’origine di quasi tutte le epidemie passate e, con molte probabilità, sarà all’origine di molte altre epidemie future.

Nella definizione del piano di recupero dell’economia dall’attuale crisi sanitaria diviene quindi necessario affrontare le due crisi in maniera congiunta. Un sistema economico orientato alla crescita infinita, che si serve della mercificazione delle vite umane e degli ecosistemi pur di conseguirla, e che ha sottomesso la riproduzione dei sistemi naturali alla riproduzione del valore, non può essere e non sarà mai sostenibile. Non si può dunque pensare di affidare il compito di risolvere queste due crisi all’iniziativa privata, continuando così a operare all’interno del sistema stesso che le ha generate. Il protagonista di tale transizione dovrà infatti essere necessariamente lo Stato (o una coalizione di Stati), l’unico attore in grado di contrastare l’appropriazione indebita di beni comuni e servizi pubblici essenziali da parte delle aziende private e di impedire l’inquinamento di risorse fondamentali come l’aria e l’acqua.

Una proposta molto interessante che si muove in questa direzione è la campagna The Green New Deal for Europe, che propone dieci pilastri fondamentali per avviare una transizione giusta ed equa verso la sostenibilità, che non lasci indietro nessuno. Tale campagna non va tuttavia confusa con il Green Deal proposto dalla Commissione europea che, oltre ad essere un tentativo un po’ troppo timido per affrontare una crisi ambientale e climatica di questa portata, sembra essere stato messo da parte con lo scoppio della pandemia. Come dice Leonardo Becchetti, autore di uno dei paper analizzati, in un’intervista ad Avvenire, «il campanello è suonato, l’allarme è arrivato, sarebbe irresponsabile per le nostre vite, la nostra società, la nostra economia non trarne le conseguenze».

*Federica Cappelli è dottoranda in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo all’Università degli Studi di Roma Tre.

Nessun commento:

Posta un commento